百年史话

——从南通县立初级中学到江苏省通州高级中学(1923-2023)

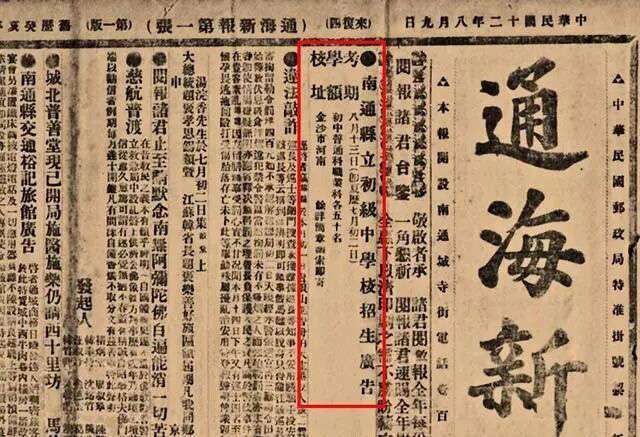

1923年,南通县立初级中学正式开办,登报招生。

1953年,迁址南通县金沙镇北郊。

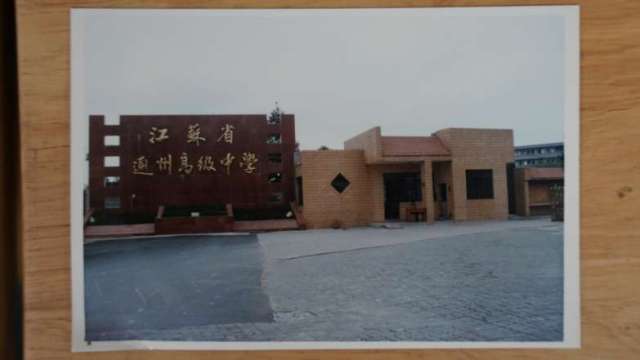

1997年,由省教委命名为“江苏省通州高级中学”。

2015年8月,学校整体迁入新校区。

江苏省通州高级中学举行建校100周年高质量发展大会,这是学校历届师生心目中的盛事,可喜可贺!

作为从同一所学校毕业出去的学生或者同一所学校工作的教职工,这所学校源头在哪里,怎样走过风雨百年,我们应该有所了解,才不枉曾经与她结缘,与她共同走过或短或长的岁月。

我有幸长期在通高工作,更有幸在70周年校庆之际担纲创建南通县中学校史室,接触了不少校史资料。

让我们穿越时光隧道进入历史岁月——

清末状元张謇放弃对高官厚禄的追求,在南通兴办实业,推动教育事业蓬勃发展。榜样的力量不可小觑,清末民初南通境内雨后春笋般创建的学塾、学校都少不了地方开明士绅的参与。金沙一系列学校的创立都与一直追随张謇的孙儆分不开,他把自己的钱财、田地、店铺拿出来,提出著名的“遗子黄金满筐,不如兴学一方”的主张,千金散尽、鞠躬尽瘁为办学,感人至深!张謇先生手书“以学愈愚”后制作成木匾赠给他、鼓励他,两位先贤志同道合,互相呼应,光彩夺目!

具体到南通县立初级中学的创立,历史是这样记录的:1922年,(孙儆)于县立第二高等小学(今金沙小学)附近,创办金沙职业学校……一年后,扩充为县立初级中学,设普通科和职业科。我们今天的校史完全可以追溯到1922年,为什么确定1923年?大概与校名和办学方向相关吧——一个是在百姓众口相传中“县中”名称的由来;另一个是一以贯之的普通初中(以及后来的普通高中)教育而不是单纯的职业教育。

抗日战争爆发,1938年南通城沦陷,国民党南通县政府迁至金沙,随后屡次遭到日寇袭扰,“县中”上课不正常,于是在教育局局长吴浦云的牵头下,经过校长李伯平与四安地方绅士吴质夫的努力,师生于1939年3月在四安温家桥南三官殿复课,开启了影响深远的抗战期间南通县中的教学生涯。

所谓影响深远,主要是确立了“县中”的红色基因。仅从《抗战期间南通县中》编辑出版时于1991年6月写下的后记可以看出:一大批来自全国各地党政军的领导干部、当年的温家桥县中侨校的校友汇聚金沙镇,南通县县委书记张楷祖带领当时的主要领导以及教育局局长、县中校长代表(副校长郭载义)参加会议。大家认为:“抗日战争中南通县中四安温家桥侨校,自新四军东进后,在中国共产党和抗日民主政府领导下,培养了大批革命干部和各类人才,为民族解放和民主革命事业及其以后的社会主义革命和建设,作出了重要贡献。这光辉的一页,应该载入南通县革命史册。”

作为“县中”的后来人,翻阅这本黄皮书,我们可以了解如下重要信息:

《抗战期间南通县中》书名的题写者梁灵光,当年南通县抗日民主政府县长,新中国成立后官至广东省省长。他是这些后来成为革命同志的县中校友的真正的领头羊。

顾尔钥(曾任江苏省高教厅厅长)在《序》中写道:“1942年,通西地区开辟抗日民主游击根据地,我被调到那里工作。1月进入通西,即住在县中老教师陈修定先生家,成立通西行署的布告就是在那里写的。”

刘光(曾任南通市委书记)在《党组织在县中》里写道:“1940年11月,南通县抗日民主政权建立后,县委对县中的工作很重视,派人直接动员进步同学参加工作……在学生中建立党组织,直接归县委组织部领导。”

在校史上留下浓墨重彩一笔的更有抗日七君子之一的邹韬奋。1942年12月26日,他来到温家桥南三官殿县中,在一棵银杏树下作了激动人心的抗日演讲,因为这次演讲,这里成为红色之旅的网红打卡地。为了纪念这次演讲,这片土地上的温家桥小学在20世纪90年代被命名为韬奋小学。

温家桥县中还成为部分学子完成高中学业的地方。马世宏在《商中在县中借读的回忆》里述及在县中老师帮助下,一些流落失学的商益中学学子完成高中学业的往事。当时的县中集合了一些不愿在日伪统治下的通师教书的资深学者,加上教育行政当局的开明,马世宏等一批同学成为县中历史上第一批高中生。为他们印制的文凭上盖的是“南通县立中学”的大印。

同时期金沙镇县中原址上并非空白,资料上说是日伪办的“四维中学”,我们对之知之甚少,但不管怎样,它应该属于校史的一部分。1945年8月15日,日本无条件投降后,国民党上海市政府提出要对日伪时期交通大学等六所学校的学生进行甄别,中国共产党针锋相对提出了“人民无伪 学生无伪”的观点。既然如此,把这个时期在四维中学求学的学生同样看作“县中”校友也就并无不妥了。

百年校史中最让人纠结的是“解放战争期间南通中学”。70周年校庆前,建立“南通县中学校史室”之际,我们去参观南通中学校史室,看到这段校史堂而皇之成了他们校史的一部分,名称也是很和谐——都是“南通中学”。南通县中学与南通中学,一字之差,我们沿袭这段历史好像总觉得不是那么理所当然。

其实,站在南通近代教育史乃至国共两党斗争史的角度看,这个问题就显得简单了:

其一,解放战争期间南通中学对抗战期间南通县中的直接传承。(《抗战期间南通中学》P20-21严玉麟的回忆录)“由教务主任严玉麟具体负责,与原‘四联中’干部高志明一起,带领50名左右师生骨干南下,先到老南通县中校址——通西四安区温家桥南三官殿,将原县中留在通西学塾师生并入通中。两校师生集中一起到达金沙,利用抗战前设在金沙镇的老南通县中校址,进行筹备工作。”

其二,中共武装夺取政权,农村包围城市战略步步为营,解放战争期间南通中学就是为接管国统区南通中学做准备的,这一点说得很清楚:(《抗战期间南通中学》P20-21严玉麟的回忆录)“在解放区筹建南通中学,一方面为和平民主建设新阶段试办一所新型中学,另一方面作好去城区接管敌伪侵占区老南通中学的准备。”随着解放战争的胜利,“(1949年)2月2日南通城解放,不久奉专署指示,顾贶予、管惟吾进城接办南通中学”(《抗战期间南通中学》P17裴定、管惟吾的回忆录)

这两点归结到一点,就是抗战期间奠定的红色基因不会因为校名的更迭有所改变,它已经流淌在学校的血脉里。

历史有点像开玩笑,1949年新中国成立,应该直接传承前段颇为光彩历史的南通县立初级中学原址上,学校名称却成了“南通县金沙初级中学”,行政当局是不是“不舍得”归还这个应该属于她的校名?反正金沙没了“县中”。直到金沙北郊处于从属地位的不起眼的金沙初级中学分校在1956年直接挂上了“南通县中学”的校牌,中断了的“县中”在新的校区延续,尽管严格意义上名称不完全相同。

历史发展到今天,南通县中学随着撤县建市变成通州市中学,继而分割初中变成江苏省通州高级中学,随着通州市变成了南通市通州区,历史上偏于一隅的南通县立初级中学终于以新的身份与崇川区的江苏省南通中学遥相呼应伯仲之间。

百年通高,风雨兼程披荆斩棘,诗书礼仪桃李芬芳,而今,革故鼎新志在远方!